黎海寧與周書毅首次合編

《某些動作與陰影》排練場的舞蹈風景與創作分享

文字/林亞婷博士

台北藝術大學 舞蹈學院副教授

2/2/2025

攝:Carmen SO

序

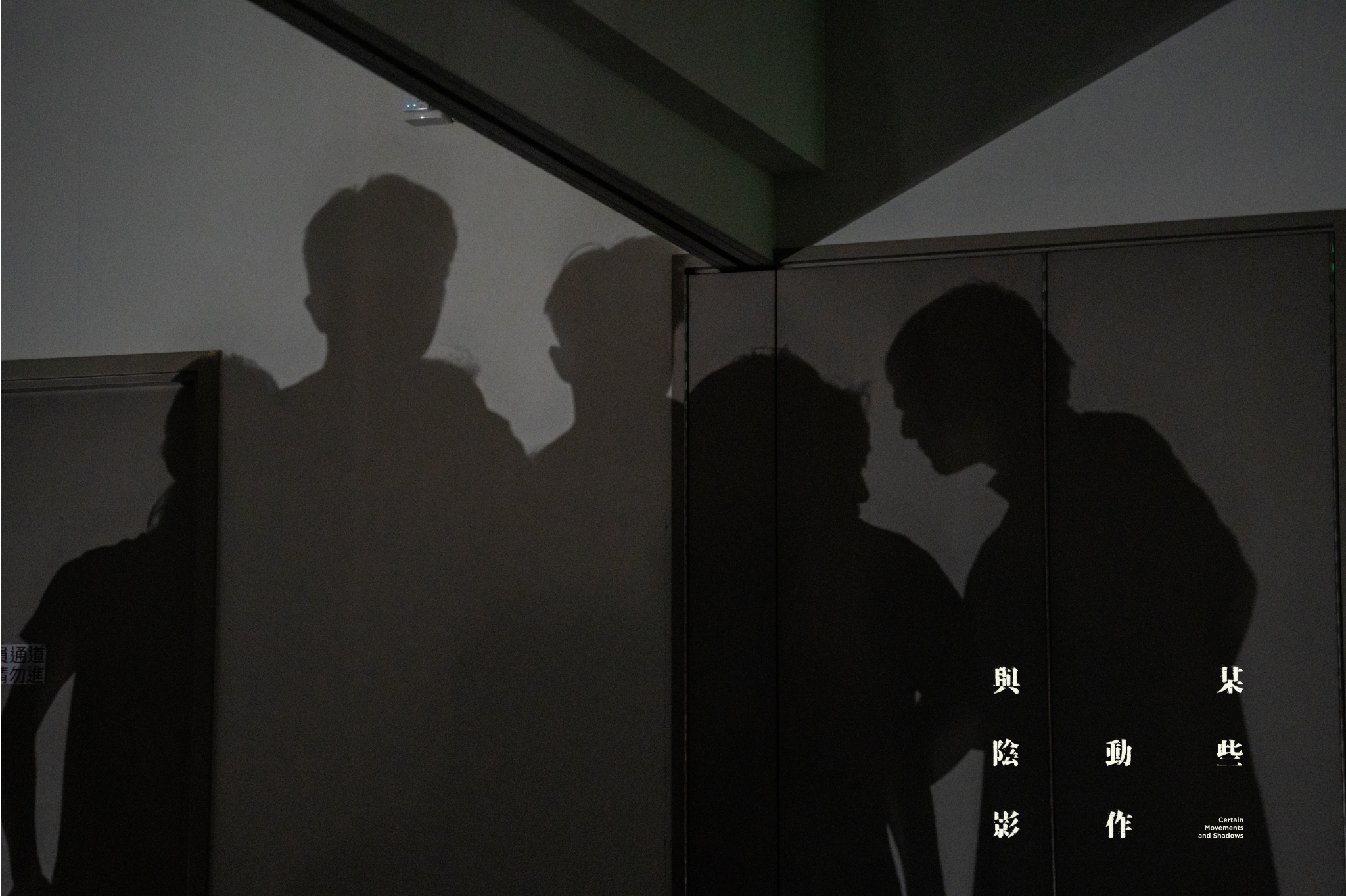

去年2024底,剛好有機會去了一趟香港,這是自從2019年疫情前,第一次再回訪。是次訪港,特意安排時間去看黎海寧跟CCDC舞者們排練二月要上演的新製作《某些動作與陰影》。這檔製作,是當時的CCDC第四任藝術總監伍宇烈邀請來自台灣的舞蹈家周書毅與黎海寧一起合編的作品。

周書毅與黎海寧的跨海因緣,可以回溯到CCDC於2019年春季上演的《冬之旅.春之祭》。這個同樣是Helen舊作重演,其中〈春之祭〉因為加入了周書毅客席演出主人翁尼金斯基(Vaslav Nijinsky, 1889-1950)的角色,而為新版增色不少。我有幸先看了在香港葵青劇院的精彩演出,作品隨後到台北市中山堂巡演時,又為台灣的觀眾做了演前導賞。

攝:Carmen SO

北島的《二月》詩句,為今年二月首演的新版舞作《某些動作與陰影》揭幕

而這次《某些動作與陰影》的新製作,周書毅除了演出,還跟Helen共同合作編舞。但兩人不是切割編排各自的段落,而是一起從中國朦朧派詩人北島(本名趙振開)的文字出發,一路和音樂家江逸天,舞台設計李智偉等設計師共同討論與發想。

作品名稱來自北島的作品《二月》最後一句:「書中的二月/某些動作與陰影」。其實,這原本於2006年首演的短篇舞作,是書毅從Helen過去為CCDC編創的眾多舞碼裡感到好奇的一支。Helen對當初的短版並不滿意,但因為這段句子可發揮的空間大,於是決定保留這個舞作名稱,重新出發。

去年五月,書毅隔了五年再度回到香港進行創作前期工作坊,並且為這個作品跟Helen等人一起熱身與醞釀。在一週內,由Helen密集選一些北島的詩給大家閱讀與討論,作為合作的發想。透過普通話與廣東話等不同口音的朗誦,他們感受到雖然都屬於華人,但不同城市的成長背景,帶出不同的生命經驗與感觸。音樂人Olivier 對聲音比較敏銳,於是將詩句的感受創作為聲響。至於舞蹈動作,則留到十月正式編排,才跟舞者們一起討論北島詩句對他們的啟發,作為動作發展的起點。

記得我去年十二月初去看排練的片段,整個排練場地上散落了許多白紙,有些是較整齊的長方形紙張,但有些則是經過手的搓揉而產生了皺摺的紙團。舞台設計李智偉還帶了一本二手的金色封面《北島詩歌》,因為泡過水,所以乾了之後,紙張出現波浪式的幅度,翻閱起來,格外有感。偶然翻到其中的《二月》,看到這支舞作名稱由來的詩,全文如下:

夜正趨於完美

我在語言中漂流

死亡的樂器

充滿了冰

誰在日子的裂縫上

歌唱,水變苦

火焰失血

山貓般奔向星星

必有一種形式

才能做夢

在早晨的寒冷中

一隻覺醒的鳥

更接近真理

而我和我的詩

一起下沉

書中的二月

某些動作與陰影

北島於1949年生於中國,1978年合創《今天》刊物,1987年離開中國後,在歐洲與北美洲海外旅居,2007年受邀到香港中文大學,定居香港。這種漂泊經歷,也是周書毅與Helen希望透過舞作,挖掘人跟所處的城市之間的奧妙關係。

不同世代的緣分再度擦出火花

今年一月,我透過線上訪問,跟Helen與書毅聊到他們創作的理念。由於書毅自己也是經歷一段從北台灣到南台灣的高雄衛武營,擔任「台灣舞蹈平台」的策展人,並且透過他的《波麗露》計畫,舞遍南台灣,跟南部在地的舞蹈社群,產生了密切的聯繫。Helen跟Olivier 也在去年該計畫的尾聲,特地飛來台灣觀賞。我藉機認識了Olivier這位年輕的音樂人才。聚餐時,還提到他的外婆曾經在香港的電影圈工作,與Helen的作曲家父親相識,而且還有一張合照的老相片為憑。可見彼此的緣分,跨了不同世代!

至於書毅去年(2024),也聚集了新加坡與台灣兩邊的幾位舞蹈人,發表了作品《我所起舞的地方》[1],體現了他近期專注於身體與地方的關聯性。如他在我們訪談中所提:「當生命歷程帶著我們隨波逐流時,哪裡是故鄉?哪裡是異鄉?」這個關於華人的流離與離散,對透過英國殖民統治過的新加坡華人,以及經歷日本殖民的台灣漢人,尤其深刻。恰巧,《我所起舞的地方》的燈光設計,也是這次負責舞台空間設計的李智偉。他的燈光為《我所起舞的地方》的衛武營版本,發揮了舉足輕重的舞台效果,令人印象深刻。於是這群有合作默契的藝術群,一起為這個新製作互相磨合,發揮想像力,相信一定有許多精彩的火花值得期待。

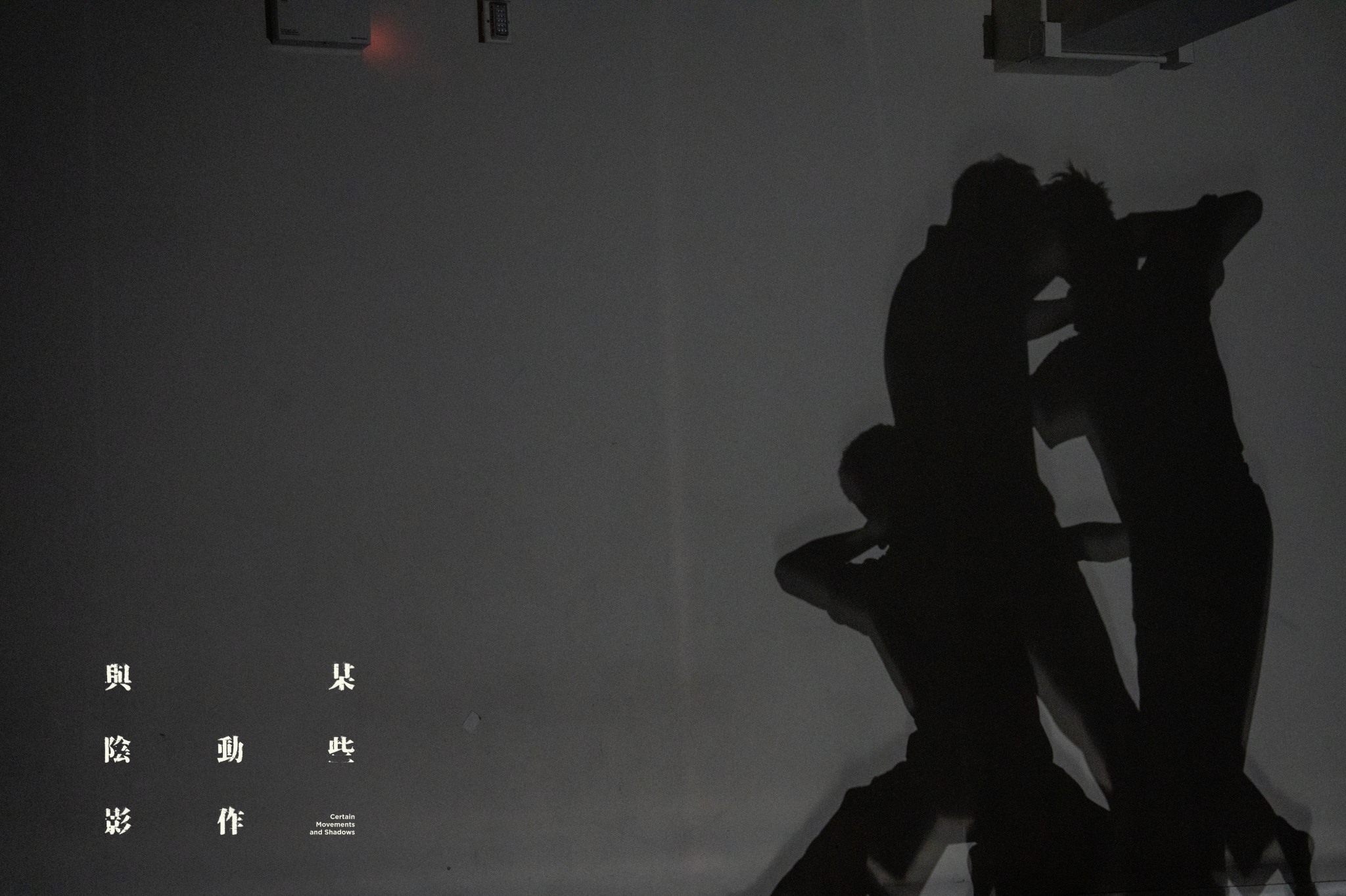

攝:Carmen SO

去年十二月初的CCDC排練場景

雖然我去年看的排練,只有年輕舞者的群舞部分,沒有機會看到資深舞蹈家喬楊與李德的雙人段落,而周書毅當時人也還在高雄忙著「台灣舞蹈平台」,但從舞團舞者的排練,可以看出他們藉由跟空白紙張上的隱形文字,產生出有趣的動力與舞姿。

舞者們各自琢磨一段跟紙張的獨舞。其中,男舞者丘善行拿著一疊紙張,靠近自己的臉,放手後,再從地上撿起,彷彿閱讀上面的文字。嘴巴張開,似乎有話要說,但又啞口無聲?此刻氣氛瞬間轉換,他有如跳了一段華爾滋,但臉部表情立刻變形扭曲,展現憤怒的狀態。他將腳掌塞入嘴裡,下一秒,又仰躺在堆滿白紙的地上,四肢沿著地面畫者弧形,有如躺在雪地裡玩雪的“snow angel”遊戲!

另一位男舞者,來自台灣的原住民安子桓,有一段雙手緊握,蓋住眼睛,手張開時,似乎感受到周遭有雪花降落的流動。女舞者王佳妮的獨舞也非常具有戲劇張力。她的繁複手勢圍繞自己的臉龐,甚至還在安靜的氛圍,聽見她舌頭發出的聲響。而姚欣玥則在排練場中間走向觀眾,正面對望,朗誦一長段詩句。

由於當時Olivier新編的音樂還沒完成,Helen自己準備了挪威爵士薩克斯管音樂家Jan Garbarek 的專輯Legend of the Seven Dreams (1988) 的曲子,試著跟舞者們一起搭配發展中的動作。

隔天,跟Helen 一起用餐時,聊到她對於這個作品的一些舞台意象,例如會提供自己家裡閱讀的精裝書籍,立放在舞台的地面上,朝著觀眾,意味著邀請觀眾一起進入書中的文字世界。或許這個畫面的靈感,來自北島的詩句:「…服喪的書豎立」–《無題》

攝:Carmen SO

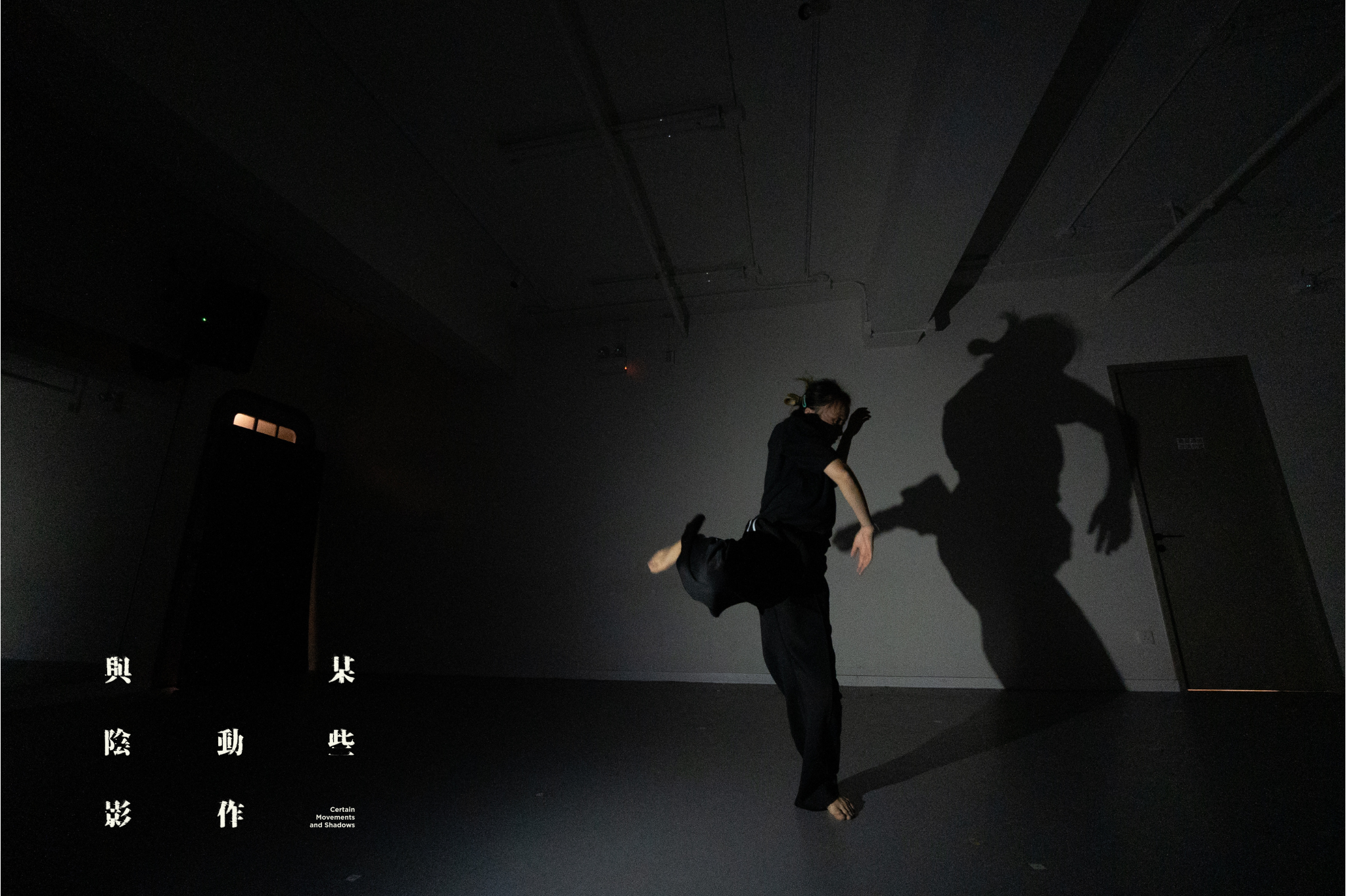

香港街景的光與身影

而對書毅而言,他特別對文字裡關於光與影的部分,感到著迷。他在訪談中,分享他喜歡的一段北島文字:

「…置身於暗處的人

你經歷的時間

正得到重視

摸索於是有光」

–《局外人》

書毅表示,他一人在作品的角色跟孤寂比較有關。感覺自己在一堆書堆裡,不太真實。他聯想到北島《二月》的一句:「…我在語言中漂流」。過程中,他嘗試跳一些沒有影子的舞蹈。我好奇問他,這要如何做到呢?他說:「不是在全暗的環境,就是在全亮的空間裡!」比喻人處於現今的世代,無所遁形。然而,許多事物也會隨著時間消失或變形,這也是舞作這次的主視覺—書毅一人,沿著香港牛棚的白色斑駁牆面,投射出拉長變形的身影。而這些關於影子的想法,都是必須在排練場,跟著舞團的燈光設計羅文偉一起發想與實驗。書毅分享,他在排練場經常把窗簾拉起來,製造全暗的氛圍,有時Helen進來,要觀看時,還真黑,看不清楚!

攝:LO wing

創作伙伴一起建築的風景

至於設計團隊裡的第三位名字有「偉」字的華文偉,將選用什麼色系為舞者打造舞台上的形象呢?也選用屬於黑/白/灰階的色系嗎?Helen補充說,她希望台上的表演者,是形形色色的「人」,有各自的個性,雖然未必用鮮豔的服裝區隔。

而舞台上,是否還有其他影像畫面的投射,如宣傳短片所涵蓋的香港街景呢?兩位編舞家透露,或許有一些,但不會太仰賴具體的視覺畫面,而是以書,紙,文字的投影為主,讓觀眾有更多自由詮釋的空間。到時候,舞台上還會有Olivier 帶著不同的樂器現場演奏,非常豐富。

書毅因為這次除了合編,自己也要上台演出,因此角色多元,相當辛苦。他甚至用法文說出:“je suis fatigué“ (我疲累!)而Helen 在一旁,幽默地幫他補上:(très)(非常),成了“je suis très fatigué”(我非常疲累!)尊稱Helen為Professor Lai 的書毅,在一旁互相調侃,可見兩人的交情匪淺。[2]

CCDC蛇年新氣象?

值得一提的是,CCDC 將在演出週期間,在香港藝術中心舉辦一場「捕捉舞蹈表演的靈魂:如何存檔與紀錄」講座活動,以Helen為中心,特邀三位嘉賓從口述歷史、舞蹈錄像及數碼典藏切入,分享他們如何透過不同存檔及紀錄方式,讓作品流傳下去。

最後,期待CCDC在今年第五任藝術總監桑吉加接手這個創辦45年的舞團,有更新的能量,邁入下一個里程碑![3]

關於 林亞婷

林亞婷,舞蹈史學者,美國加州大學河濱校區 (University of California, Riverside) 舞蹈史暨理論博士,臺北藝術大學舞蹈學院與文資學院藝術創意研究國際碩士學位學程合聘副教授兼國際長。研究領域:華語語系當代編舞家,台灣原住民樂舞,舞蹈與科技,等。

出版專書:Sino-Corporealities: Contemporary Choreographies from Taipei, Hong Kong, and New York (2015)。文章收錄於 Corporeal Politics: Dancing East Asia, Routledge Dance Studies Reader,《台灣理論關鍵詞》,《台灣舞蹈研究》期刊等,主編並合著《碧娜.鮑許:為世界起舞》。

前美國「Society for Dance History Scholars」(SDHS, 改名Dance Studies Association DSA) 理事、「台新藝術獎」聯合主席、「台灣舞蹈研究學會」理事長。現任「International Federation for Theatre Research」(IFTR) Choreography and Corporeality Working Group 共同召集人、「台灣舞蹈研究學會」監事,美國 Dance Chronicle 期刊國際編輯群顧問,國藝會Taiwan Top舞蹈類評議委員,等。

[1] 參考陳品秀撰寫的舞評:「有一艘船,在我心湖蕩漾 ── 周書毅《我所起舞的地方》」,發表於ARTalks台新藝術評論台。2024/5/9,https://talks.taishinart.org.tw/members/224/38550。

[2] 黎海寧,2021年榮獲香港演藝學院辦法的榮譽博士 https://www.hkapa.edu/tch/honorary-awardee/doctorate/helen-lai-HD

[3]城市當代舞蹈團委任桑吉加為第五任藝術總監:https://www.ccdc.com.hk/2024/11/22/ccdc_new_artistic_director_sangjijia/